文章探讨痔疮的中医诊断方法,包括病因病机、诊断方式及治疗手段,同时结合现代医学认识,分析痔疮的发病率等情况。

探索痔疮的中医诊断:传统理论与现代解读

痔疮,这个让人坐立不安的毛病,困扰着许多人。在中医的世界里,对痔疮有着独特的诊断方法和治疗理念。

一、中医对痔疮的认识

中医认为,痔疮的发生与人体的气血、脏腑功能密切相关。《黄帝内经》中就有“因而饱食,筋脉横解,肠澼为痔”的记载。中医将痔疮分为内痔、外痔和混合痔,主要根据其发病部位和症状表现来区分。

1. 病因病机

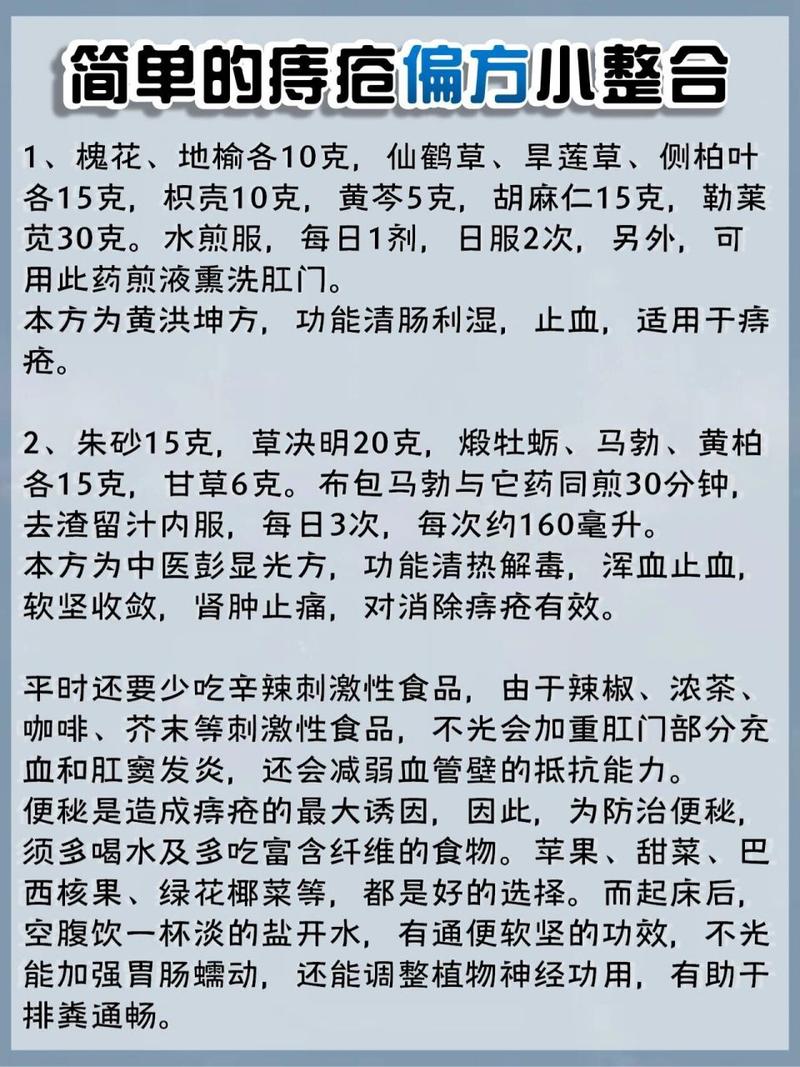

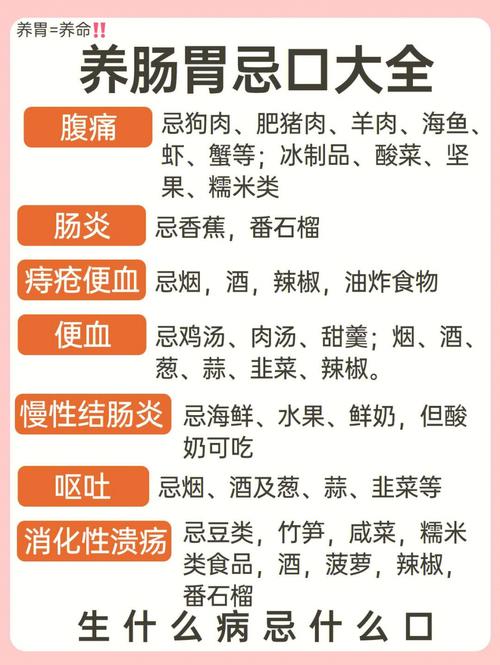

(1)饮食不节:长期食用辛辣、油腻、刺激性食物,导致脾胃湿热内生,下注大肠,蕴结肛门,发为痔疮。

(2)久坐久立:现代人由于工作和生活方式的改变,久坐久立成为常态。久坐则血脉不行,久立则气血下坠,使肛门部位气血瘀滞,容易引发痔疮。

(3)情志失调:长期精神紧张、焦虑、抑郁等不良情绪,会影响人体的气血运行,导致气滞血瘀,发为痔疮。

(4)脏腑虚弱:年老体弱、久病体虚、产后等人群,由于脏腑功能虚弱,中气不足,无力摄纳,导致肛门松弛,容易发生痔疮。

二、中医诊断方法

中医诊断痔疮主要通过望、闻、问、切四诊合参的方法。

1. 望诊

观察患者的面色、舌苔、肛门局部的情况。如面色潮红、舌苔黄腻,肛门周围有肿物脱出、红肿、疼痛等,可能是痔疮发作。

2. 闻诊

听患者的声音、呼吸等。如果患者声音洪亮、呼吸急促,可能是体内有热,容易引发痔疮。

3. 问诊

询问患者的饮食、生活习惯、大便情况等。如是否经常食用辛辣食物、是否久坐久立、大便是否干燥、有无便血等症状。

4. 切诊

主要是切脉,通过脉象来判断患者的身体状况。如脉象弦滑,可能是体内有湿热,容易引发痔疮。

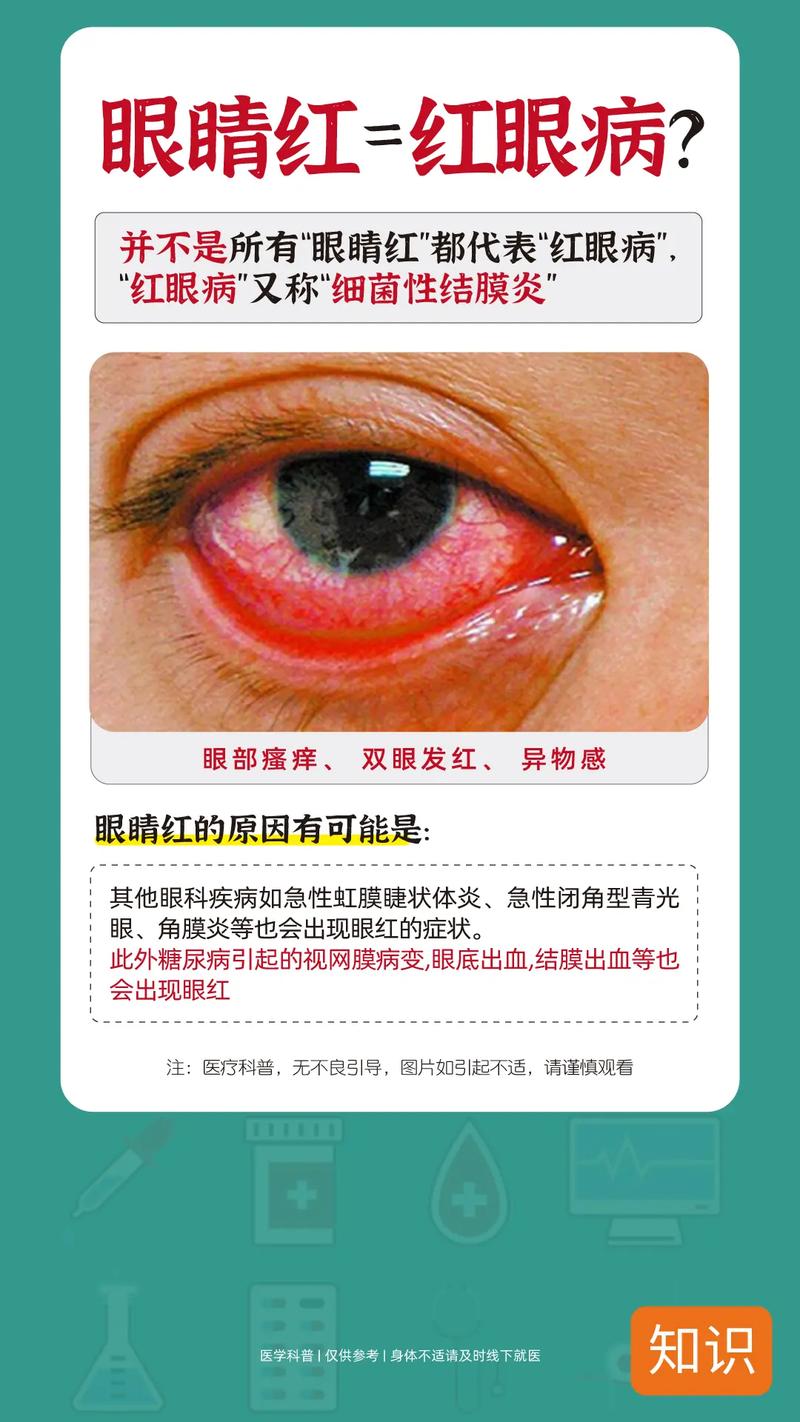

三、现代医学对痔疮的认识

现代医学认为,痔疮是由于直肠下端和肛管的静脉丛曲张、淤血,形成的柔软静脉团。痔疮的发生与多种因素有关,如长期便秘、腹泻、妊娠、盆腔肿瘤、久坐久立等。

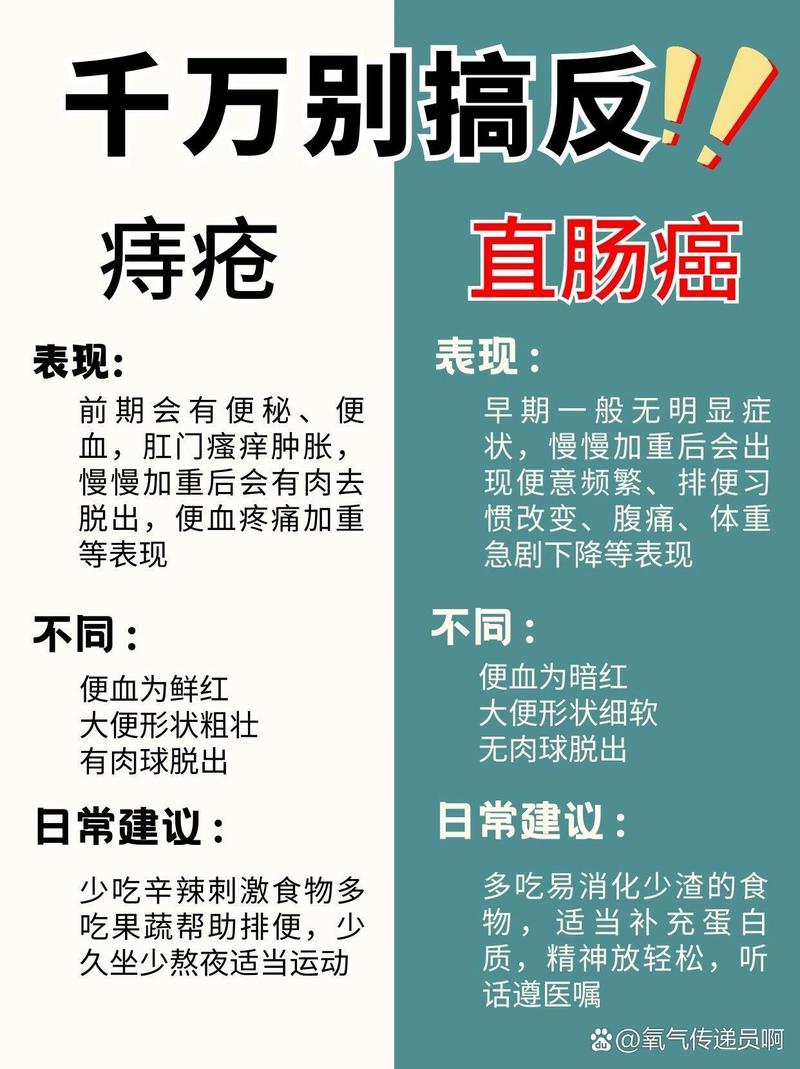

1. 分类

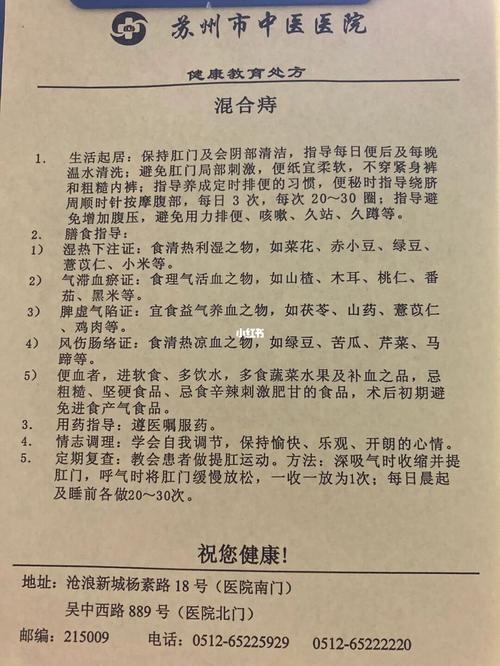

现代医学将痔疮分为内痔、外痔和混合痔。内痔主要表现为便血、脱出;外痔主要表现为疼痛、瘙痒;混合痔则兼有内痔和外痔的症状。

2. 诊断方法

(1)肛门视诊:医生通过肉眼观察肛门周围的情况,判断是否有肿物脱出、红肿、疼痛等症状。

(2)直肠指诊:医生用手指插入患者的肛门,触摸直肠和肛管,判断是否有肿物、硬结、狭窄等情况。

(3)肛门镜检查:医生使用肛门镜插入患者的肛门,观察直肠和肛管内部的情况,判断是否有内痔、外痔、肛裂等疾病。

四、中医治疗痔疮的方法

中医治疗痔疮的方法多种多样,主要包括中药内服、中药外用、针灸、推拿等。

1. 中药内服

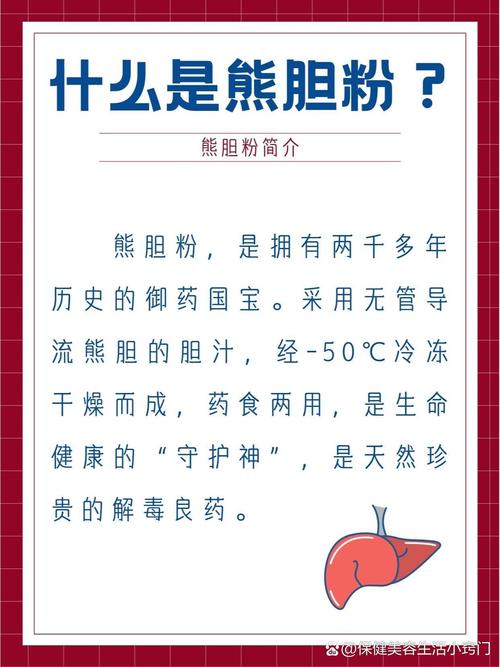

根据患者的病情和体质,选用不同的中药方剂进行治疗。如槐角丸、地榆槐角丸等,具有清热凉血、祛风止血的功效。

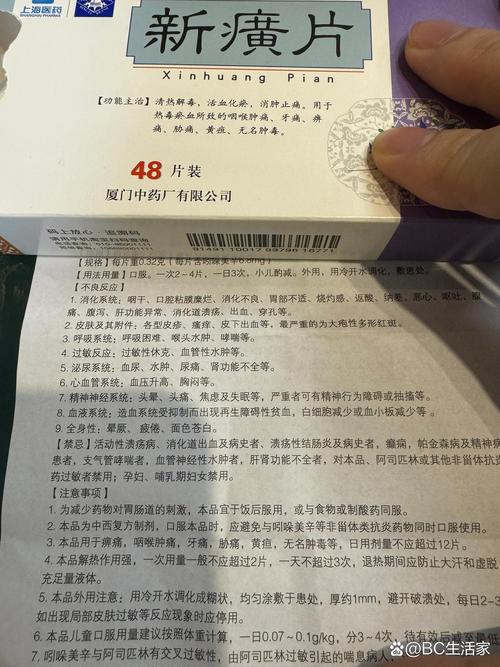

2. 中药外用

(1)坐浴:将中药煎成汤剂,坐浴熏洗肛门部位,可起到清热解毒、消肿止痛的作用。常用的中药有苦参、黄柏、蒲公英等。

(2)栓剂:将中药制成栓剂,塞入肛门内,可起到清热凉血、消肿止痛的作用。常用的中药有马应龙麝香痔疮栓、肛泰栓等。

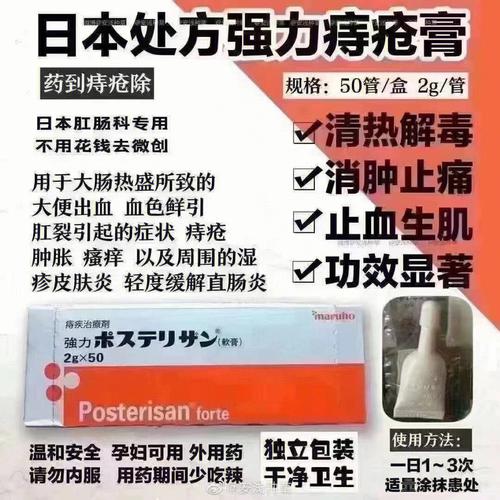

(3)药膏:将中药制成药膏,涂抹在肛门周围,可起到清热解毒、消肿止痛的作用。常用的中药有马应龙麝香痔疮膏、九华膏等。

3. 针灸

通过针刺特定的穴位,调节人体的气血运行,达到治疗痔疮的目的。常用的穴位有长强、承山、二白等。

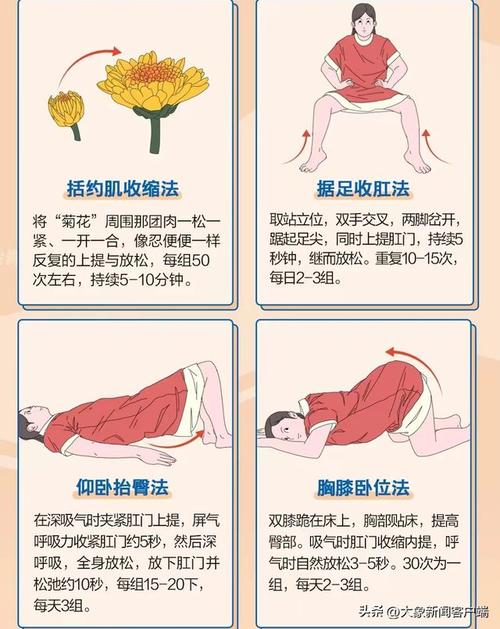

4. 推拿

通过按摩肛门周围的穴位和肌肉,促进局部血液循环,缓解痔疮的症状。常用的穴位有长强、承山、会阳等。

五、案例分析

李先生,35 岁,因长期久坐、饮食不节,出现便血、肛门肿物脱出等症状。经中医诊断为内痔,证属湿热下注。医生给予槐角丸内服,同时配合苦参汤坐浴熏洗。经过一段时间的治疗,李先生的症状明显缓解。

王女士,42 岁,因产后便秘,出现肛门疼痛、瘙痒等症状。经中医诊断为外痔,证属气滞血瘀。医生给予桃红四物汤内服,同时配合马应龙麝香痔疮膏涂抹。经过一段时间的治疗,王女士的症状逐渐消失。

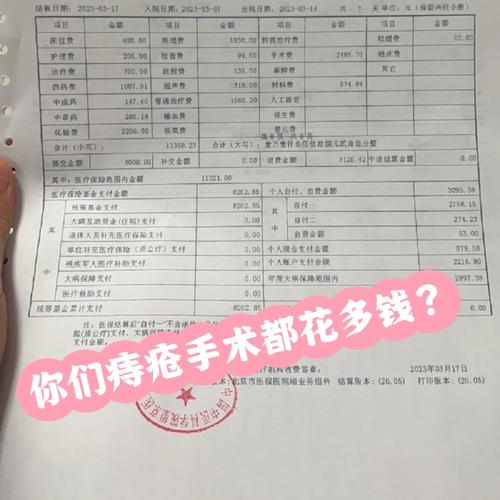

据统计,在我国,痔疮的发病率高达 50%以上。其中,男性发病率略高于女性。随着人们生活方式的改变和工作压力的增大,痔疮的发病率呈逐年上升趋势。

| 统计名称 | 数据 |

|---|---|

| 我国痔疮发病率 | 50%以上 |

福梦痔疮网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。