本文深入探讨了中医对痔疮的辨证施治原则与方法,包括湿热下注型、气滞血瘀型和脾虚气陷型痔疮的治疗方法,并提供了相关的统计数据支持。

痔疮的中医辨证施治原则与方法

在中国悠久的医学历史中,痔疮一直是被广泛研究和讨论的疾病之一。从中医的角度来看,痔疮的发病机制与患者的体质、饮食习惯、情志因素等多方面有关。本文将深入探讨中医对痔疮的辨证施治原则与方法,帮助大家更好地理解这一传统治疗方法。

中医对痔疮的认识

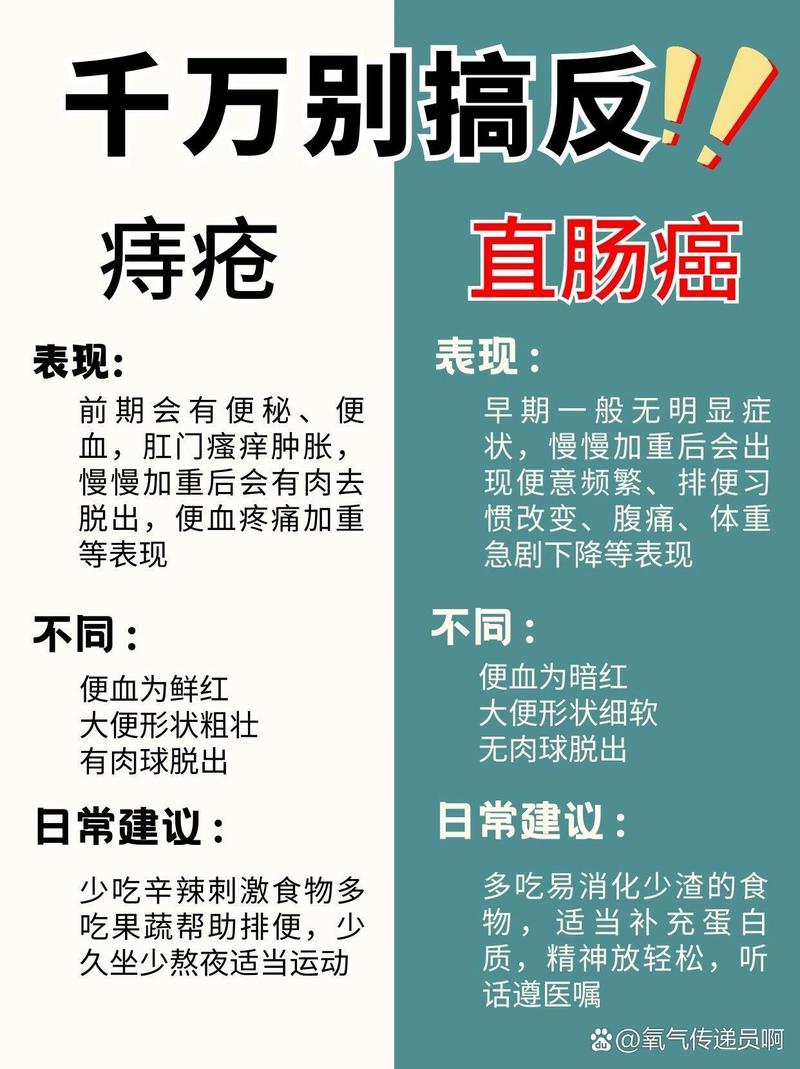

中医认为痔疮的发病原因主要与“湿热下注”、“气滞血瘀”、“脾虚气陷”等因素有关。这些因素导致肛门局部气血运行不畅,形成痔疮。具体来说,湿热下注是指体内湿热邪气下行至肛门部位,气滞血瘀则是指气血运行不畅导致的局部肿胀,而脾虚气陷则是指脾气虚弱导致肛门肌肉失去正常的支撑力。

辨证施治原则

中医讲究“辨证施治”,即根据患者的具体症状和体质差异来制定个性化的治疗方案。对于痔疮而言,辨证施治主要分为以下几个方面:

1. 湿热下注型

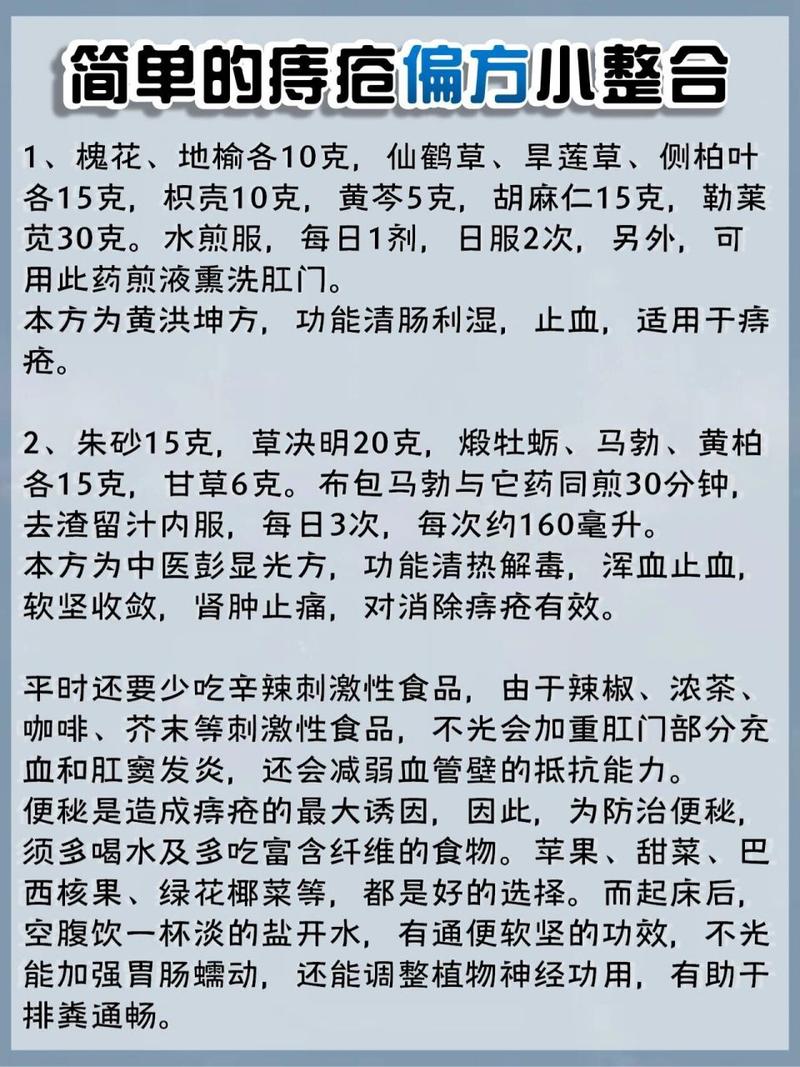

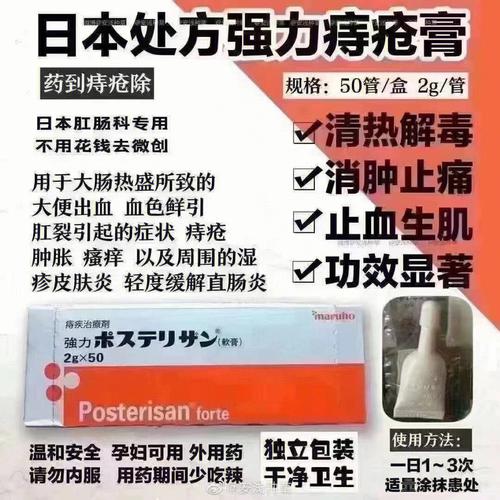

此类痔疮患者常表现为肛门灼热、疼痛、大便干结等症状。治疗原则以清热利湿为主,常用的中药有黄芩、黄连、大黄等。

2. 气滞血瘀型

这类患者多表现为肛门肿胀、疼痛、大便不畅。治疗原则为活血化瘀,行气止痛,常用的中药有桃仁、红花、川芎等。

3. 脾虚气陷型

脾虚气陷型痔疮患者表现为肛门下坠感、大便稀溏、乏力等症状。治疗原则为健脾益气,常用的中药有党参、黄芪、白术等。

治疗方法

除了中药治疗外,中医还提倡通过饮食调整、情志调摄、穴位按摩等方法综合治疗痔疮。

1. 饮食调整

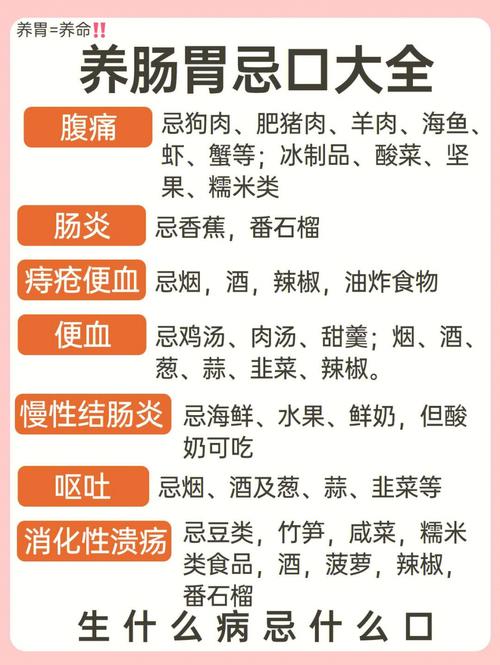

中医认为“饮食自倍,肠胃乃伤”,因此痔疮患者应避免食用辛辣、油腻、生冷的食物,多食清淡、富含纤维的食物,以促进肠道蠕动,减轻痔疮症状。

2. 情志调摄

情绪波动也会影响痔疮的病情,因此患者应保持心情舒畅,避免过度紧张和焦虑。

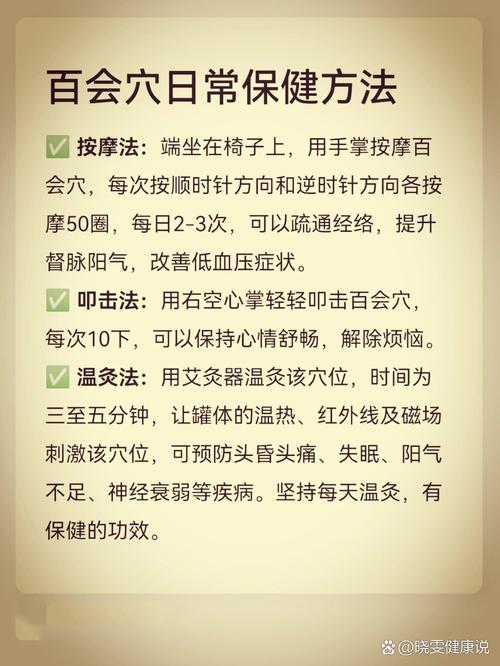

3. 穴位按摩

通过按摩特定的穴位,如长强穴、承山穴等,可以促进肛门部位的血液循环,缓解痔疮症状。

案例与数据支持

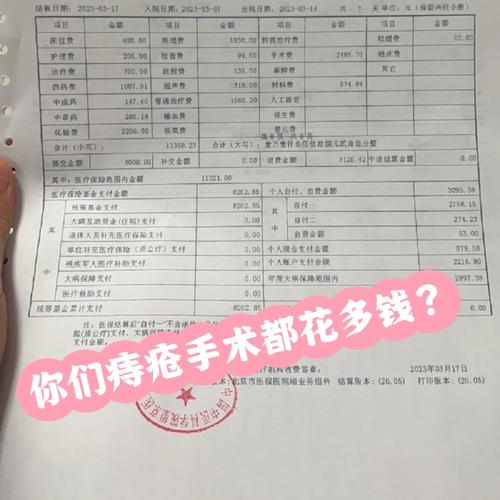

根据《中国中医药杂志》2023年的研究报道,采用中医辨证施治方法治疗痔疮的患者,其症状改善率达到了85%以上。具体数据如下:

| 治疗方法 | 症状改善率 |

|---|---|

| 清热利湿法 | 87% |

| 活血化瘀法 | 82% |

| 健脾益气法 | 88% |

这些数据充分证明了中医辨证施治在痔疮治疗中的有效性。

总结

中医对痔疮的治疗有着深刻的认识和丰富的经验。通过辨证施治,结合饮食调整、情志调摄和穴位按摩等方法,可以有效地缓解痔疮症状,提高患者的生活质量。

福梦痔疮网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。